はじめに †

Raspberry Pi 3にRTCを接続します。

使用デバイス †

概要 †

使用したデバイスはMaximのDS3231です。I2CインタフェースのRTCですので、Arduino/Raspberry PiのRTCとしてポピュラーな石です。

特徴をデータシートから引用すると

- Real-Time Clock Counts Seconds, Minutes, Hours, Date of the Month, Month, Day of the Week, and Year, with Leap-Year Compensation Valid Up to 2100

- Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C

- Accuracy ±3.5ppm from -40°C to +85°C

- Digital Temp Sensor Output: ±3°C Accuracy

- Register for Aging Trim• RST Output/Pushbutton Reset Debounce Input

- Two Time-of-Day Alarms

- Programmable Square-Wave Output Signal

- Simple Serial Interface Connects to Most Microcontrollers

- Fast (400kHz) I2C Interface

- Battery-Backup Input for Continuous Timekeeping

- Low Power Operation Extends Battery-Backup Run Time

- 3.3V Operation

- Operating Temperature Ranges: Commercial (0°C to +70°C) and Industrial (-40°C to +85°C)

- Underwriters Laboratories® (UL) Recognized

3.3V~5Vで動作する、I2Cインタフェースの高精度なRTCといったところでしょうか。

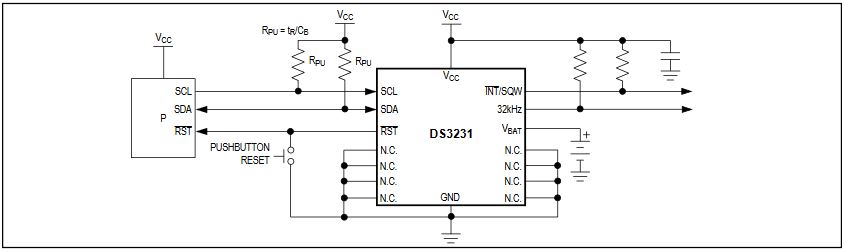

リファレンス回路 †

データシートからリファレンス回路を引用します。

購入先 †

Amazonでモジュールを購入しました。

2個 ¥430 です。

ハードウェア構成 †

購入したモジュールの構成 †

実際に購入したモジュールは

- バックアップ電池

- 電源用パスコン

- SCK、SDAのプルアップ(4.7KΩ)

のみ実装されていました。プルアップ抵抗は、今後のモジュール増設に応じ、削除の検討が必要です。

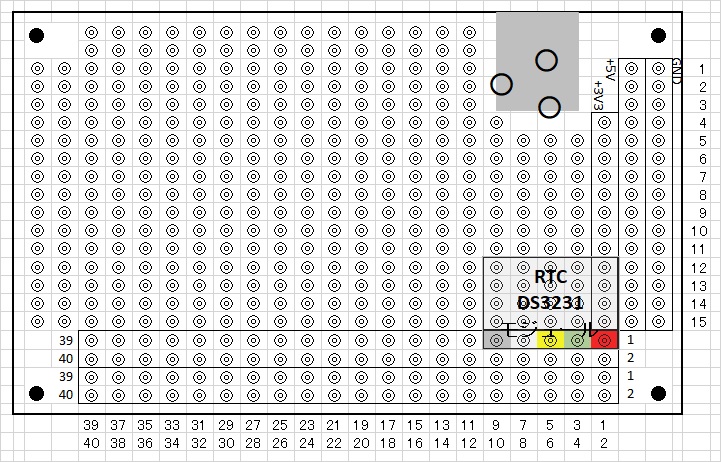

実装方法 †

秋月電子で購入した「Raspberry Pi Model B プロトタイプ基板」です。(申し訳ありません。正式な販売名は忘れました)

今後、LCDモジュール等を増設予定で、3.3Vバスの各種モジュールを混載できるように考えておきます。

ソフトウェア †

では、実際にCentOSから使用できるようにしましょう。

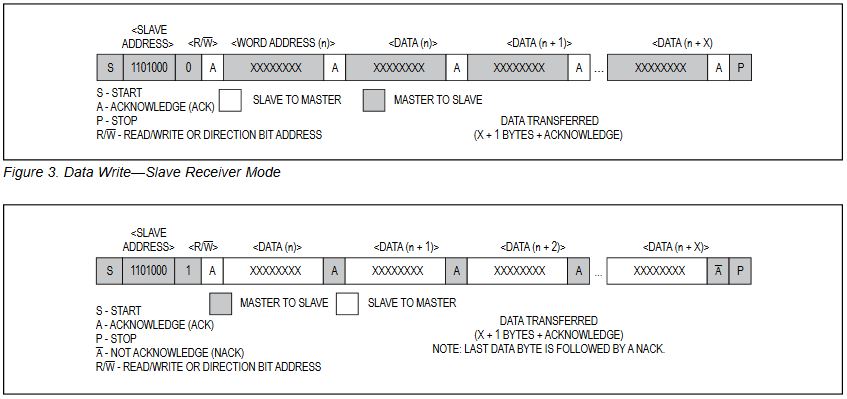

アドレス †

まず、どこにRTCがマップされているかを確認します。

[root@akari ~]# /opt/i2cdetect/bin/i2cdetect

0x03 : 0x06 : Unknown device

0x68 : 0xD0 : Unknown device

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

60: -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- --

70: -- -- -- -- -- -- -- --

[root@akari ~]#

0x68にマップされています。DataSheet?の通りですね。

ドライバの有効化 †

I2Cインタフェースのドライバの有効化とDS3231ドライバを有効化します。

#

dtparam=i2c_arm=on

dtparam=i2c1=on

dtoverlay=i2c-rtc,ds3231

モジュールがロードされているか確認します。

[root@akari ~]# lsmod

Module Size Used by

dm_mirror 15332 0

dm_region_hash 13392 1 dm_mirror

dm_log 11207 2 dm_mirror,dm_region_hash

dm_mod 115340 2 dm_mirror,dm_log

rtc_ds1307 13844 0

hwmon 10552 1 rtc_ds1307

brcmfmac 289093 0

brcmutil 9863 1 brcmfmac

cfg80211 543000 1 brcmfmac

rfkill 20896 1 cfg80211

i2c_bcm2835 7103 0

bcm2835_gpiomem 3940 0

fixed 3285 0

uio_pdrv_genirq 3923 0

uio 10268 1 uio_pdrv_genirq

i2c_dev 6913 0

i2c_bcm2708 5994 0

ip_tables 13161 0

x_tables 20830 1 ip_tables

ipv6 418247 33

crc_ccitt 1771 1 ipv6

[root@akari ~]#

rtc_ds1307がロードされています。ds3231じゃないんですね

確認 †

リブートしてから確認

[root@akari ~]# hwclock -r

2001年01月01日 00時00分15秒 -0.476564 秒

[root@akari ~]# hwclock --systohc

[root@akari ~]# hwclock -r

2020年06月13日 14時35分23秒 -0.543832 秒

[root@akari ~]# timedatectl

Local time: 土 2020-06-13 14:35:26 JST

Universal time: 土 2020-06-13 05:35:26 UTC

RTC time: 土 2020-06-13 05:35:26

Time zone: Asia/Tokyo (JST, +0900)

NTP enabled: no

NTP synchronized: yes

RTC in local TZ: no

DST active: n/a

[root@akari ~]#

ちなみに、通常NW接続ではNTP同期です。

[root@akari ~]# timedatectl

Local time: 土 2020-06-13 14:38:51 JST

Universal time: 土 2020-06-13 05:38:51 UTC

RTC time: 土 2020-06-13 05:38:51

Time zone: Asia/Tokyo (JST, +0900)

NTP enabled: no

NTP synchronized: no

RTC in local TZ: no

DST active: n/a

[root@akari ~]# ntpq -p

remote refid st t when poll reach delay offset jitter

==============================================================================

*192.168.0.xxx 219.164.211.137 5 u 28 64 1 0.559 0.014 0.008

[root@akari ~]#

頑固にntpdを使用してます。

お疲れ様でした。

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)